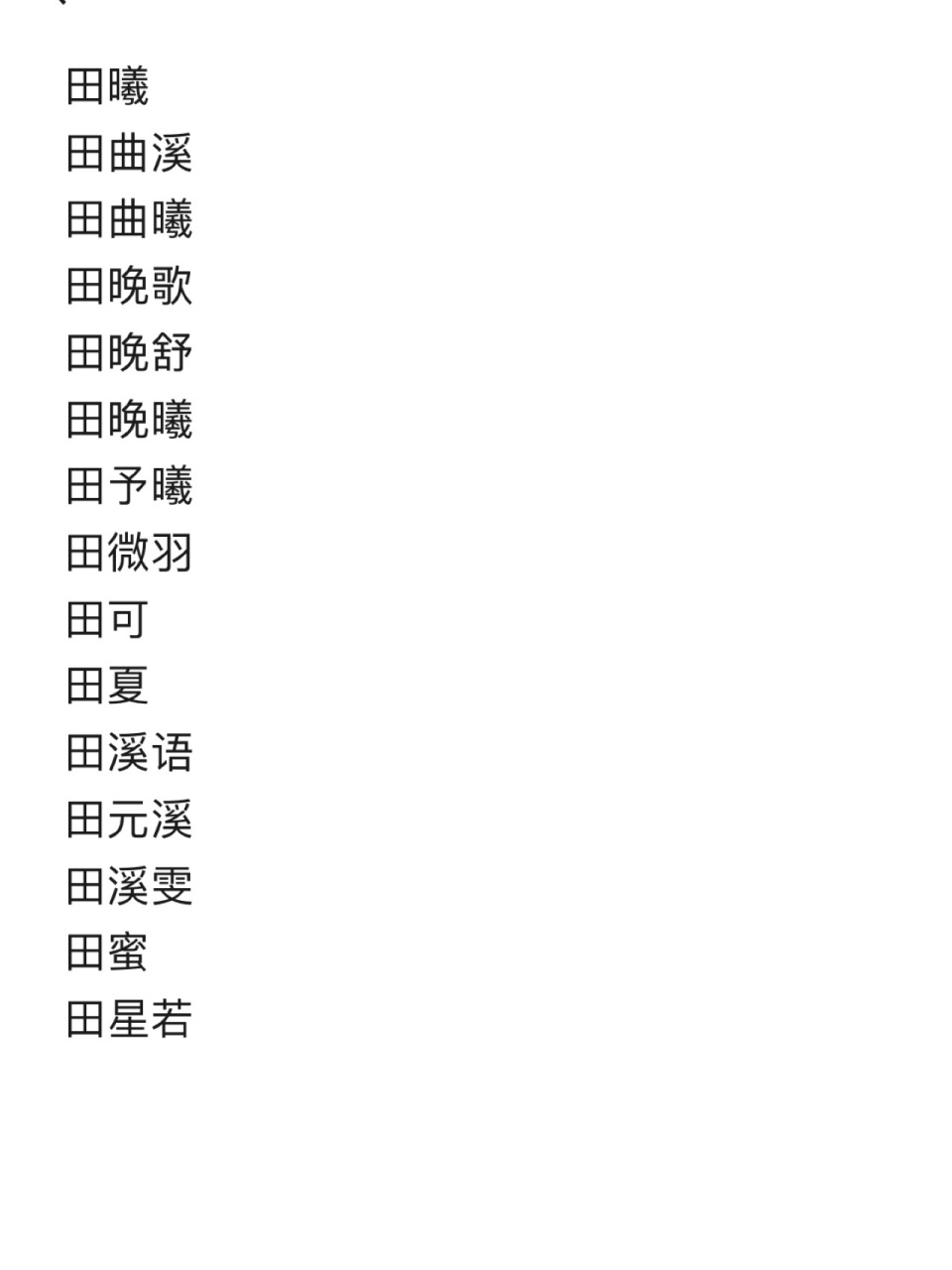

田姓男孩起名(田姓男孩起名虎年)

漠上花开作品

江山江南烟雨社团

江山

一

三叔去逝十五年了,今年农历七月十五,却又娶了一房妻。那天按乡俗是鬼节,儿女们要为仙去的父母扫墓。

三叔娶过媳妇儿,但没有留下子嗣。

记忆中的三叔是个倔强的老头,低矮的个头儿,一杆水烟袋。闲暇时与村人胡侃,老头儿嗓门更大,道理最多。难怪老头儿见识多,他本来是挣国家工资吃供应粮的。或许因了三叔这一脾性,从小嘴不饶人,又腿脚勤快,十六岁那年被农业社推荐去了村南的林场苗圃,生产队队长暗自庆幸,总算送出去一个难缠的主。林场是地委直属单位,县上一般无权干涉其内部生产。本来生产队上是为送出去一个刺儿头,阴差阳错却成全了三叔。在苗圃干了几年,三叔就转成了林场的正式职工。

当时祖父家在村上是响当当的贫农,土改前祖父为别人家扛长工,既没一分地也无一头骡马或牛羊,穷到一家几口人只挤一间土坯屋。

外公家在本村上是大户,土改时将家业上交后换了个中农称号。那年月被全村羡慕嫉妒的杨姓一家丢掉家业逃到口外,只留下富农的称谓。人民公社在抓农业生产的同时,重点还要搞阶级斗争。地主富农是空名头,外公一门自然成了每天晚上被改造教育的重点对象。

乡里乡亲,不用绳缚,但被教育时外公一族男丁少不了在台上低头哈腰,唯唯诺诺接受改造教育。但也有特殊情况,听父亲说过四叔当时在村上任民兵连长,有一次在批斗会上踹了我二舅一脚,从此二舅和四叔就结下了梁子。其实四叔是我二爷的大儿子,父亲的堂弟。

遭遇了人生的风波坎坷之后,外公在母亲长大后,当时也只有十六、七岁,把母亲许给了父亲。祖父一门是数一数二的赤贫,父亲也算根红苗正,外公将唯一的女儿许了这样的人家,只求日后母亲再不受成分高的苦。

父亲沾了穷的光,娶到本村的大家闺秀;而三叔却迟迟未能成婚。

三叔迟迟寻不下媳妇儿,归根结底还得赖他自己个儿。从小顽皮成性,上树掏雀卵,下梁挖鼹鼠,时不时再到生产队饲养院里骑个猪赶个羊。一来二去声名远播,再加上爱说个上风头的话儿,方邻八近有适龄闺女儿的人家都躲得八丈八丈的。牵线搭桥的少,敢接红绳的大姑娘更是凤毛鳞角。

父亲兄弟仨,二叔在母亲过门前便夭折,大人们后来说似乎二叔是得了急病而亡。

祖母自从母亲过门以后,便开始为三叔的婚姻大事操持。积绵绸被褥面攒布料,全然忘记了一间土坯屋檐下婆媳之间的窘境。不过说回来了,一本家堂叔将一间空置的房子让于新婚父母暂住。祖父母把心思放在三叔身上,大儿子娶了媳妇儿也就交待了。而那时的母亲虽说也有嫁鸡随鸡嫁狗随狗的陈腐思想,但寒酸的日常起居也着实让一个刚从殷实之家嫁出来的女子思变。

父母在某年隆冬成婚,熬过了春暖雪融,母亲便撺掇父亲盖新房。黄土高原春旱频发,正是拓土坯盖房子的好时节。父母小俩口儿每天赶早将黄土和秸草拌匀,然后再一担一担挑水,洇湿,待中午和黄昏生产队收工再抽空拓土坯。也仗着有副好身板儿,农村的女人,比父亲还高的个头儿,挑个水搬个坯子熬熬也就过去了。辛苦了一个春季,土坯算是够了,向村委会申请了木料。傍着祖父那一间土屋终于盖起来三间新房,当然建房后期三叔和祖父母也流过汗出过力。房子建好了,祖父母及三叔也搬了过去,三间房宽蔽多了,东西房,共用一间堂屋。

住上了新房,为三叔说媒牵线的也多了起来,母亲又时不时帮祖母招待客人。

左张罗右主张,看着看着三叔就过了结婚的更佳时间,这可愁坏了祖父母。

一个冬天一个冬天过去了,二哥都两三岁了,可三叔还没定下媳妇儿。父亲回忆说他娶母亲时就二十五、六啦,三叔结婚迟也不是甚大不了的事。

农闲日子,农村女人们三个一群五个一伙聚在一起,手上做着针线活,嘴里流传着各种真真假假的故事。祖母的条绒布、毛北京、涤卡料子布一遍遍抖开又叠齐整,始终没有送出去。相看的大姑娘换成了小寡妇,还是没有定下事儿。

也许应了老话儿,姻缘未到时,任你着急上火也不顶事儿,若好运来了,也就三两巴掌的事儿。有一年本村上出了件大事,一个姓刘的壮年汉子被公社抽出去修水库,做出纳员工作。时日长了可能花了公家几个小钱儿,领导发觉后刚要处理,他自己已被吓破了胆,一根绳子将自己解脱。可怜了三十多岁的媳妇儿拖儿带女艰难度日,四个不懂事的孩子,还大腹便便身怀有孕。过了春节,寡妇又生下一女,将养过了满月,街坊四邻热心婆娘们便鼓动寡妇改嫁。农村人的日子难过,拉扯五个孩子的寡妇更恓惶。难呐,不嫁岂能养活那几个孩子?

听母亲后来说,祖母在一个黄尘满天的日子拎着大包小包随牵线人走进了寡妇家门。寡妇翻看过各种衣料,都是当时时兴的料子,又摸了摸那件挂面儿羔羊皮皮袄,最后说:

婶子,您能登门,就是不嫌弃我们孤儿寡母。咱本村当院的,今天我也给您个实诚话儿,您能再给我打副镯子,外加那三间新房,咱们的事就定了,我也再不看别家的布料了。

虽说是寡妇失业的,但女人说话也是嘎嘣脆,毫不拖泥带水。

祖母却犯难了:镯子能答应,可那房子是……是老大和媳妇儿……

您要做不了主,咱娘儿俩今儿个这嗑就当没唠。寡妇不咸不淡地说。

中间牵线人忙插话打圆场:婶子回去和大家伙商量商量,这么大的事儿也不是一两句话就楔誊成的。商量商量再给回话儿,啊?

俗话说好事多磨,三叔的这件好事磨到他三十大几啦,确实够耐磨的。

祖母当晚将寡妇的话向全家人学说一遍后,三叔嗡声嗡气地说:算了,不提了。

再定懂定懂吧!(方言:考虑考虑之意。)祖父撂下话出去了。

父母默不做声地回了西屋,各自想着心事,将几个哥姐打发睡着(那时我没出生),两口子翻来覆去怎么也睡不着。最后还是父亲开口与母亲说:你咋寻思,我听你的。

母亲似乎流了泪:我能咋寻思,跟上你没享过一天福,吃苦受累不要说,好不容易安顿住了,这又让人惦记上了。

父亲无语,好像是自己做了错事那么理亏。母亲抱怨了一会儿,稍稍平复了些情绪:话又说回来,这回要是咱们卡了,老三再问不下媳妇儿打了光棍,这个黑虱子就捏到我头上了。

顿了顿,母亲抽噎着:算了,认了吧!谁让我那么命苦,跳进这么个穷坑……

第二天,父母把他们的意见说给了祖母。祖母心里也有些过意不去。房子解决了,三叔那里自不是问题。黄花闺女他是娶不到了,只能收撺那些后悔老婆,(方言,后悔老婆指有过婚史的女人。)三叔心里明镜似的。

祖母又见了寡妇,刚好寡妇又看了一家的衣料子,但祖母的的三间还算新的房子(准确地说是父母让出来的房子)起了关键作用,双方约定秋收后完婚。

那年后秋寡妇成了我三妈,我也在年后呱呱坠地。父母又回到祖父那间老屋,祖父放话说,这间房永远是父母的。

我们一家七口人挤在老屋里,一共十四、五平米,可以想见有多逼仄,且大哥也十六、七啦,母亲又开始寻思盖房子的事情。而这时候三叔沉浸在甜蜜的婚姻生活中。

二

三叔的婚事终于尘埃落定,祖母再也不用东托媒婆西走亲戚,而且一下子多了五个孙子。三妈带过来的五个娃,更大的是女娃,已找了婆家,赶过了农历年也聘出去了。剩下两男两女,都是我的哥和姐。三妈改嫁过来那年误了分口粮,好在祖母一直积攒,三叔也挣工资,万万缺不下黄毛娃娃嘴里那口吃食。

日子热热闹闹地来了又去,第二年三妈为多分口粮,将几个娃的姓也随了三叔,亲生老子终究是欠下社会主义新农村的债,父债子还天经地义。农业社分口粮时就要克扣几个娃的活命粮,除非都不认那个爹!万般无奈下三妈向村支书申请在户口上将几个娃的姓改成三叔的姓,这样那几个娃在法律上才真正成了我的堂哥堂姐。

在我记忆中,几个堂哥堂姐更受祖父母宠爱。姑姑们来住娘家,少不了买些饼干苹果之类,但常常没我的份。每次都是长我一岁的花堂姐拿着吃,告诉我大姑或二姑来了,买来的。

在物质匮乏的那个年代,没有哪个幼稚孩童不会馋嘴。每次抱着十二分的渴望进了祖母东屋,又怀着万般失落而出,那时便在心里埋下了我不被祖母待见的种子。

三妈过门后,也为三叔前后生下一男一女,但或许是上天不垂怜,两个小娃都是能在院子里跑跑跳跳后突然夭折。祖母与三叔鼻涕一把泪一把地将两个娃掩埋了,再后来三叔家再没添丁加口。三叔两口子便一心一意拉扯抚养几个堂哥堂姐。及到暮年三叔自己倒学会了安慰自己,认了没有儿女的命。

用村里人的话,三叔侍候着公家,挣工资吃皇粮,接触的人自然又不一样。在父母如火如荼地又一波儿盖新房为大哥张罗订媳妇儿的档口,三叔两口子却把重心放在培养俩堂哥的学业上。皇天不负有心人,福堂哥高中毕业后考上了区里中专,读了四年,从内到外俨然换了一个人。可不是咋滴,那个时候一考上学校户口便农转非,不收学费国家培养,生活费也有 *** 补贴,毕业分配工作,而且是干部手续。可又说回来,农村娃跻身国家干部行列可不是谁都能做到的。

才堂哥从小比较倔,上学时学业一塌糊涂,可他对画画儿有兴趣。于是三叔也不强迫才堂哥学数理化,专心让他学习画画儿。那会儿县文化馆办培训班,三叔为才堂哥报了名,这一路学来,素描、水彩、水粉加油画,可算没少折腾。在我幼时的记忆中,才堂哥没怎么画国画。记得祖父母过世后,三叔专门将东屋为才堂哥拾掇成画室,满屋子的画画儿材料。木制的画架子,画夹子倚墙而立;大大小小的瓶瓶罐罐里都是画画儿用的各种颜料,毛笔排笔到处都是。

才堂哥学了十几年画画儿,文化课分数上不去,终是没有考上美术学校。记得有一年他与其他几个学员搭伙儿去了河北,说是有工艺品加工厂雇佣会画画儿的人。才堂哥走后,三妈才又将东屋收拾齐整,慢慢变回了居家过日子的样子。

三

才堂哥外出两年后又回来了,走时是一个人,回来时是两个人。能耐的堂哥领回来一个河北姑娘,这件事在我们村里被流传了好些日子。当时福堂哥还没结婚,三妈也没为他俩摆酒席。三叔背地里老埋怨才堂哥,领那么远路的媳妇儿就是费钱,一年回一次娘家也得花消不少,没有固定收入哪能安心过日子?

福堂哥参加工作后,三叔为他盖了四间新房,娶了中专时的同学,过起了小日子。而才堂哥所学无用武之地,身小力薄出力的活计又不愿干,一直与三叔在一起过。那外地媳妇儿呆了两年后不辞而别,反正也没孩子,三妈三叔本来也不看好这门亲事,总对亲戚们说,这个媳妇儿除了会花钱其他什么都不会,刚好瞌睡了她拿过来一个枕头。

才堂哥游荡了几年还是没有混出个人样,三叔也到了退休年龄。由于三叔是工人手续,那会儿退休还能让子女顶班,三叔在林场填顶班表时开始写的是花堂姐的名字。毕竟花堂姐喊三叔叫大(方言,爸),而那俩堂哥叫叔,花堂姐进三叔家门时仅九个月大。等家里其他人闻讯后都极力反对,三妈带过来的五个娃排序是两女两男,最后才是花堂姐。

那两个上了岁数的堂姐都叨咕:还是小子当紧,才娃这会儿还没媳妇儿,岁数也不小啦,顶了班也好娶媳妇儿。女子终究是要出娉的,顶不顶班也没啥。

三妈权衡了利弊,又倒磨三叔,三叔没法子,只好在后续填表中将花堂姐的名字换成了才堂哥。

三叔退休了,与三妈打理二十来亩旱田仍觉得没事干。一生勤快的三叔闲不住,于是买了几十只羊养了起来,这时候时间已经进入了包产到户的八十年代末。才堂哥顶了班,也吃上了供应粮。有了这个转变为才堂哥说媒的人也多了起来,没出一年三叔又为才堂哥娶了媳妇儿,这回算是三妈三叔都相看过关的称心媳妇儿。

后一年花堂姐也找上婆家出娉了,三叔三妈的重担也算卸下来了。三叔领着退休金,还有田种,村里人眼热着呢。可三叔仍不消停,又养起了羊。

年长点儿的老人们曾不只一人提点过三叔:你差不多行了吧?置下多少家业算个够?又没有自己亲生的。

我一直都把他们看作是自己个儿的孩子,况且吃人家的饭,就得干人家的活儿。还分那么清?也没意思。

老人们撇撇嘴,有些不屑:你真是赤脚赶朝廷,一谱真心啊!有你后悔的日子……

其实三叔在世时一直没后悔过,只是今年农历七月十五福堂哥为三叔又娶了妻,一个荞麦面捏的老婆,这下众人都为三叔后悔着……

三叔生前从未动摇过自己的心念,日复一日,年过又一年。

两个堂哥陆续生养了孩子,三叔的羊群也日日扩充着羊员, *** 的小城镇建设也掀起了不小的涟漪。县城周边的村民们有拍手称快的,也有愁眉苦脸的。我们村的建设首当其冲,本来在上世纪六十年代县城迁址时所有机关单位的修建都占用了我们村的土地,村民们几十年来建房盖屋都依傍着公家的各种建筑而延展。那次所谓的小城镇建设就是沿大街两侧必须拆掉平房,改建成二层楼房,个人筹资个人施工。村民们根据核算大多数人家拿不出这么多钱,毕竟前些年批宅基地不是太严格,批下三间,圈成五间的人家不少,四五间的院落翻盖成二层楼房在当时没有二十来万是完不了工的。二十来万对现在的农民来说也不是小数目,何况那个时候。但政策是硬任务,许多人家不得已自己留下一半宅基地 *** 一半,建楼的款项解决了,但却也在内心留下了浓浓的阴影。

三叔用我父母让出来的三间房子娶回来三妈后,过了几年又在房子西侧续盖两间,为才堂哥娶回第二任媳妇儿。五间房的院子,划归了才堂哥。可这要盖楼,才堂哥无论如何也是承受不了。父子相商后,三叔把福堂哥两口子叫过来开了家庭会。

叫你们过来,就是说说盖楼的事。本来这处院子给了你弟,你们也有自己的院子。可你弟他没能力自己都盖上,我说啊,你们弟兄两个各盖两大间,你在材料上多出点儿,双职工也不差那几个钱儿。你妈手头上还有点儿积蓄,稍微能帮帮你们。你们琢磨琢磨,总比把宅基地卖给外人强!完工了就能出租挣房租,你们盖了我和你妈也欢喜。

三叔的话说到这个份儿上,两兄弟也不好再说什么。于是一家人紧锣密鼓地找工匠备料热火朝天地开始盖楼房。年初开工,在雨季来临前,基本完工。楼房共投资多少,三叔支援的准确数字又是多少,三叔自己没说,外人无从知晓。但亲戚们推测才堂哥那份钱该大部分是三叔出的,推测的理由是才堂哥在娶了媳妇儿之后便在林场办了停薪留职手续,再不上班。渴望暴富的才堂哥东转西转还是没有挣到大钱,只赚了个自由消闲。

俩堂哥都有了临街门脸楼,每年收着房租。福堂哥两口子行政单位上班,生活宽裕,休息日难免无聊,一来二去都学会了玩麻将,这是三叔老两口心知肚明的事。而才堂哥不上班以后总是外面揽些装修的活,忙时忙个死,闲了也挤进麻将摊子上成天黑夜地玩麻将。赢钱的时候外人不知情,输钱的时候在村子里传的沸沸扬扬。最让人理解不了的是福堂哥的老婆玩麻将居然几次借高利贷,自己还不上,她便被人家吊到地窨子里,几天不给吃不给喝。三叔老两口没法子,为她还了好几次高利贷后放下话:

这是最后一次,再有下次,我们也管不了啦!

三叔老两口这个愁啊,大儿子这里刚安顿住,二儿子那里又出事。才堂哥两口子打架没完没了!原因也是才堂哥一年包工挣的钱都输了,堂嫂气不过,每天鸡飞狗跳地与男人开打。

不知不觉过了几年不安生日子后,三叔有病了,到市里检查是糖尿病。三叔不能干重活啦,只好将壮大到一百多只的羊群解散,处理卖掉,还有一头耕田的毛驴也转了出去。不干活儿颐养天年吧,可一辈子辛苦劳作乍猛一下子坐下来,三叔就咋也不得劲啦!

没几年,老人已骨瘦如柴。能吃能喝且经常拉肚子,浑身发软。福堂哥又带上进市里检查了一下,村人们传说三叔又添了直肠癌和肺癌。

转过农历年,三叔终于灯枯油尽扔下三妈走了。

三叔的葬礼还算排场,鼓乐响器也很卖力,几个子女也是披麻戴孝哭啼抹泪,侄男外女们一应到齐。村人们也都啧啧称赞。

惟一让我们老大不高兴的是俩堂哥居然给三叔另选坟地,没入祖父老坟。后来忘了是哪个姑姑开导说:

兴许那俩侄不想入咱家老坟,才把三哥另外埋了。

这么一说大家也将就想通了,谁也不愿自找烦恼。

三叔走了,活着的人依然还得过日子。三妈守着才堂嫂,才堂哥落了一 *** 债不知所踪。有一年用楼房抵押贷款到期堂嫂还不上,男人活不见人死不见尸,让一个妇道人家咋办?真是没辙了,堂嫂一狠心将楼房卖掉还了债。

福堂嫂在三叔过世后不仅没戒掉赌,反而变本加厉,三叔给盖的平房变卖打了麻将,后来和一个赌徒勾搭上,索性连家也不回了。福堂哥一纸诉状提出离婚,而堂嫂的条件是给她门脸楼就离!福堂哥二话不说答应了。后来那两上两下四间楼房也被她输掉了。

好好的光景都过成半家儿人家!村人们无不叹息。

三叔已走了十五年,三妈也八十多岁了。每月从林场领着百十来块钱度日,满头白发,眼不花耳不聋,脑子也不糊涂,头却摇个不停,一生的风雨终是为老人留下了些许印记。

三叔的祭日三妈每年都去看望三叔,十几年没有间断。可今年农历七月十五福堂哥把他姐姐们捏的一个荞麦面女人埋在三叔的坟里,为三叔又娶了一房妻,三妈的言语明显少了。

村人们说三妈的子女们打算在三妈百年之后把三妈葬在亲身父亲的坟里……

四

福堂哥动了三叔的坟地,二姑生了大气。专程回村招呼本家亲戚一干人众,气冲冲地前去问罪。

侄儿,我三哥在世是亏待过你们吗?你可得掏良心啊!

二姑声泪俱下。福堂哥虽说理亏,但心思还是清楚的:我大和我妈是初婚,我妈百年之后理应与我大合葬。

我三哥也是初婚,之前没娶过别人!二姑一大把年纪反应却不迟钝。你这样做能对得起我三哥吗?

福堂哥语塞,静默半晌后不得不承诺择日将面人移出。二姑得到了比较满意的答复,感觉之一个回合暂告一段落。但不忘 *** 催促我也主动积极地过问此事。

花堂姐长我一岁,两家里外院住着,打小我便是她的跟屁虫。三叔的六个侄儿侄女儿中,我算是他家常客,赶上逢年过节时三叔家的零嘴儿吃食,我自是多了沾光的机会。三叔三妈似乎也看好我多些。

现在回想三叔与我父亲一生中有两次不睦,皆因我而起。

在我上小学前,父母终于又盖了新房子,我们一家搬去新房。三叔会在场休时隔三差五过来坐坐。那年春天的一个黄昏,只记得自己犯倔,与父亲顶嘴,惹父亲大发雷霆。那年月的家长吐口唾沫能砸一个坑,那容得了小时屁孩那样有家没教的。正当父亲怒不可遏地举起烧火板凳时,三叔闯了进来。

这是要整阶级敌人啊?他一把夺下父亲手中的板凳,顶点儿大孩子,犯得上你动这么大气?三叔急赤白脸地横在了父母之间,为被母亲拉到身后的我又加了一道保险。

过后,三叔照旧过来走动,不一样的是他不怎么搭理父亲。父亲总是剃头挑子一头热,与三叔说一长句话,得到的却只有“嗯”、“哈”之类的只言片语。看着老哥儿这般模样,我小小的心里老欢喜了一阵子。

三叔与父亲第二次翻脸是在我结婚后。

参加工作不久,加上婆家在乡下,于是父亲将祖父留下的那一间老旧房子 *** 在我老公名下,又将相邻堂叔的两间一并买过来。三间土坯房子已有一段时期不能居住,只能推倒重建。正当我们灰头土脸地忙着清理宅基地上的陈土和废料之时,三叔却与父亲老哥俩儿吵架了。

事后父亲断断续续学说了原委。我们将老房子推倒后,三叔房子的一堵山墙便露了出来。三叔寻思着想砌一层砖头,先去试探父亲。父亲立马拒绝,哥俩言语不和,你一言我一语便抬上了杠。

三叔最终没达到目的。

不久,父亲和三叔相继离世,彼此心中的疙瘩也拧成个死结带到了另一个世界。

三叔没砌成墙,大半年时间老人们都别别扭扭着。我的新房子翻盖好时,已是本世纪之一个仲春。那年入冬前,我和老公一直忙于整修院落,旧院重建其实要比新批宅基地建房繁琐得多。在拉运来新土新砖新瓦之前,那些所有旧的乱七八糟的物件都得清理掉。我们忙到没有定点饮食起居,那段日子老父亲也忙着越走越远。陈年旧疾让老人家的痛苦日甚一日,在医院里熬到输液找不到血管。肺心病最终导致各脏器衰竭,没能度过那个冬天。

隔年三叔的身体也一日不如一日,市医院下了几道病危通知后,堂哥们只好将三叔带回家。几次过去探望,垂危的老人已是灯枯油尽,那时大致已不认识谁是谁。三叔比父亲多熬了两年,终归还是走了。

俩老人至离开我们都没有像从前那样和气说过话。十几年来,这也是我心中难已解开的结。甚至我有时会痛恨那处院子,为了收拾它,我减少了对老父亲的照顾;为了它,三叔与老父有了罅隙,到了也没能解开。我有好长时间不能原谅自己,我和那房子是害死父亲兄弟的元凶。

三叔走了,堂哥们将三叔埋在了离我家祖坟大约一里地远的一处坡地上。出殡当日,本家叔伯们便有异议,觉着三叔不入祖坟是对我祖父母的大不敬。也有向着三叔说话的,推测在遥远的将来,堂哥们不愿随三妈三叔入我家坟茔,才有另选坟地之举。大家伙儿合计一番后,似乎说得过去,于是都睁一只眼闭一只眼地由着堂哥们将三叔安葬了。

十五、六年过去了,三妈早已步入耄耋之年,白发似雪,身子骨却依然硬朗。而福堂哥可能认为他母亲来日无多,紧锣密鼓地筹措着三妈的身后事。三叔的坟茔里被安置进去面人之后,三叔算是完了冥婚,又娶了一房媳妇。远嫁他乡的二姑便得到消息。也难怪二姑着急,上辈人中只剩下二姑是三叔亲妹子(当地女孩男孩分开排序),用我们当地俗语说,二姑和三叔是从一根娘肠子里爬下来的,二姑哪能不着急上火?

二姑铺排了福堂哥的不是,临走仍放心不下,拨了我 *** ,要我过问。琢磨了几日,我终是没有打 *** 给福堂哥。站在那块坟地远望,西南方向隐隐约约可望见我家祖坟,东南方向不远处便是福堂哥亲生父亲的坟茔。

我想,这一切原本就是三叔的安排……

【编者按】三叔嘴快爱说,是村里的刺头,最不招村干部待见。十六岁被推荐进了林场,因祸得福成了正式工。但是因为我本家出身贫农一家多口挤在一间土坯房里,而迟迟说不上媳妇。这成了祖母的一块心病,托东家求西家给三叔张罗婚事。后来村里姓刘的一位男人上吊自杀,留下孤儿寡母,祖母恳求,最后三叔终于娶上了媳妇。三叔勤快,把一大家子安排的井井有条,生活过得还不错。时间在溜走,三叔的儿女先后长大,三叔为他们操碎心,帮了大的又要管小的。两个儿子迷上赌博,赔上家产,这让三叔着急上火,得了重病,后来灯枯油竭!三叔二次娶亲是在去世十五年后,当时娶得是冥婚,在我们那里夫妻合葬是必须的,但是三妈是二婚,三叔又没有自己的亲生儿女,所以他的继子为他选了冥婚,好让自己的亲生父母合葬,这遭到二姑的反对骂三叔的儿女白眼狼,枉三叔生前对他们这样好!三叔没有进祖坟,生前娶了一位寡妇,死后又娶了一位荞麦捏的面人,是三叔的幸福,还是三叔的不幸呢?读了小说你就会从中找出答案。小说语言朴实无华,在家长里短中描写了三叔风雨一生。同时时间跨度长,人物多,但作者把握恰到好处!可见作者文学造诣的过人之处。不错推荐阅读!【责编:一飞冲天】

作者

漠上花开

漠上花开,原名:王文英,山西朔州人,现居内蒙古呼和浩特市,中国散文诗作家协会会员,江山文学网江南烟雨社团编辑,作品散见于盛京文学网、江山文学网、中国文字缘、文章阅读网等各大文学网站;喜欢散文、小说、散文诗及新诗的创作。文字曾刊发育《锦州晚报》、《凌水》、《雁翎湖》等刊物。游走 *** ,打磨墨色;喜欢在文字的天地中,抒写对柴米油盐的感知;愿心仪的文字,能为平淡的日升月落添一抹别样馨香。

江山首部幽默职场

喜剧《鸡毛蒜皮》,开播八集 已突破408万播次,此剧正在热播中,手机扫右侧二维码观即可观看精彩剧情!开心与你同在!

《鸡毛蒜皮》

江山文学网目前拥有作者八万人,在线作品70万余篇,是创作群体最为广泛的文学原创网站。

开设栏目有:长篇频道、短篇频道、江山征文、江山萌芽。短篇频道:情感小说、传奇小说、江山散文、杂文随笔、诗词古韵、江山诗歌、作品赏析、微型小说、影视戏曲、微电影剧本。

长篇频道:人生百态、军事历史、青春校园、经典言情、悬疑武幻、剧本连载。其中江山“萌芽”是全国中小学生习作园地,专门选拔优秀编辑一对一,手把手对孩子作品的不足与亮点给予细心修改和充分肯定,以最快的速度提高孩子的写作能力。

江南烟雨社团:品牌江南,魅力烟雨。追求一流的品质,抒发真挚的情感,植根于现实生活,挖掘灵魂之壮美,打造一个和谐温馨的文学家园。

群号375511950

*** :依是幽兰

江山微信推广团队

杭州办公楼商业租赁信息网

杭州办公楼商业租赁信息网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。